※本記事にはプロモーションが含まれています。

「集中が続かない」「すぐ気が散ってしまう」――そんな悩みをもつ保護者は少なくありません。実は集中力は生まれつきだけでなく“鍛えられるスキル”。本記事では、脳科学の観点から集中力のメカニズムをわかりやすく整理し、どんな習い事が、どの能力に効きやすいのかを具体的に解説します。

脳科学で見る「集中力」:3つの土台

集中力はひとつの能力ではなく、次の3つの注意機能の合奏です。

- ① 選択的注意(選ぶ力):雑音の中から必要な情報だけにスポットライトを当てる力。視覚・聴覚のフィルタリングが中心。

- ② 持続的注意(続ける力):単調でも注意を維持する力。覚醒度(アラートネス)や体力、睡眠とも関連。

- ③ 実行制御(切り替え・抑制):衝動を抑え、ミスに気づき、戦略を切り替えるメタ認知。いわゆる実行機能の中心です。

この3要素をバランスよく鍛えると、「静かに座ること」だけでなく「課題へ深く没頭する力」が伸びます。習い事は、この3機能を自然に総動員させる設計になっているかが鍵です。

習い事選びの基準(脳に効く7チェック)

- 即時フィードバック:行動→結果がすぐ返ってくる(音が鳴る、点数が上がる、動きが改善)。

- 段階的難易度:成功体験が連続し、フローに入りやすい。

- 反復と変化:基本の反復+小さなバリエーションで退屈と負荷のバランスを取る。

- マルチモーダル刺激:目・耳・手足を同時に使う(視覚×聴覚×運動)。

- 自己モニタリング:記録・振り返り・目標設定がある(メタ認知を引き出す)。

- 社会的要因:コーチ・仲間・発表の機会がやる気ホルモン(ドーパミン)を後押し。

- 短時間×高頻度:1回30〜60分、週2〜3回が理想。長すぎるより細切れを積む。

このチェックに多く当てはまる習い事ほど、脳科学的には集中力のトレーニング効果が期待できます。

集中力を伸ばしやすい習い事ベスト7

以下では、それぞれがどの注意機能に効きやすいか(◎強く働く/○働く)も併記します。

音楽(ピアノ・バイオリン・合奏)

効く機能:選択的注意◎/持続的注意○/実行制御◎

譜読み・拍・強弱・身体操作を同時に制御するため、聴覚のフィルタリングと抑制(脱力・力み調整)が鍛えられます。練習は短い曲の分割反復→録音確認→修正のサイクルが基本。発表会という締め切りが動機づけにもなります。

- おすすめ頻度:毎日10〜20分+週1レッスン

- 家庭の工夫:「最初の8小節だけ」など超短時間タスク化で着手ハードルを下げる

武道(空手・合気道・少林寺)

効く機能:選択的注意○/持続的注意◎/実行制御◎

礼法→型→組手の流れが抑制・切り替えを強化。号令に合わせた即時反応、姿勢・呼吸の整えは覚醒度の安定にも役立ちます。段位や審査で目標が見えやすく、小さな努力の積み重ねが可視化されるのも魅力。

- おすすめ頻度:週2回×60分

- 家庭の工夫:稽古前後でルーティン呼吸(4秒吸う→6秒吐く×5回)

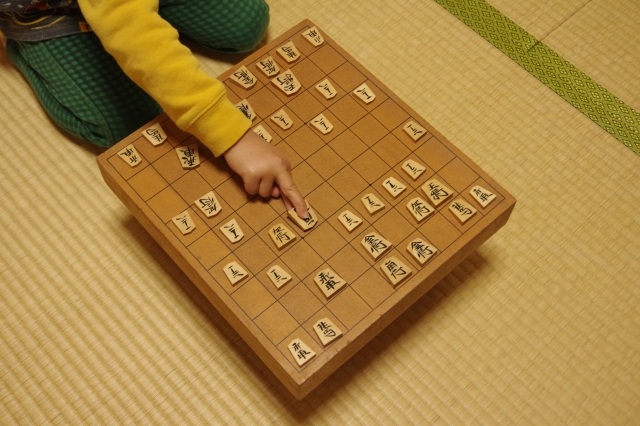

将棋・チェス(思考系ボードゲーム)

効く機能:選択的注意○/持続的注意◎/実行制御◎

盤面の情報選別→候補手の比較→読みの抑制と切り替えという実行機能を集中的に使います。短い時間で勝敗がつく早指し戦や詰め将棋/タクティクスは「短時間×高頻度」の理想形。大会という社会的プレッシャーを乗り越える経験も集中の持久力を鍛えます。

- おすすめ頻度:毎日5〜10分の詰め問題+週1対局

- 家庭の工夫:「3手だけ読む」など上限を決めると集中が切れにくい

体操・新体操(コーディネーション系)

効く機能:選択的注意○/持続的注意○/実行制御◎

回転・バランス・着地など失敗の即時フィードバックが明確。恐怖心のコントロールや段階的難易度の設定が、自己調整力と集中のON/OFFを磨きます。

- おすすめ頻度:週1〜2回×60分

- 家庭の工夫:トレーナーからの“1点だけ直す”指示をメモして次回に活かす

プログラミング・ロボット(論理×制作)

効く機能:選択的注意○/持続的注意◎/実行制御◎

バグ検出→仮説→修正の試行錯誤ループは、まさに実行機能のトレーニング。センサーや条件分岐を扱うと、注意の切り替えが自然に鍛えられます。大会・発表会は締め切り効果で集中を引き出します。

- おすすめ頻度:週2回×30分(家庭制作)+週1レッスン

- 家庭の工夫:「バグ3個見つけたら終了」など終わりを決める

そろばん(計算×ワーキングメモリ)

効く機能:選択的注意◎/持続的注意◎/実行制御○

珠のイメージ操作でワーキングメモリと選択的注意が同時に稼働。読み上げ算は聴覚注意のフィルタリングに有効。タイムプレッシャー下での正確さは、テスト場面の集中維持にも転移しやすい領域です。

- おすすめ頻度:毎日10分のプリント+週1教室

- 家庭の工夫:記録シートで自己ベスト更新の楽しみを可視化

ダンス(リズム×記憶×協調)

効く機能:選択的注意○/持続的注意○/実行制御◎

振付の系列記憶、カウントに合わせた抑制と解放、隊形移動での空間注意など、集中に必要な要素が満遍なく含まれます。発表の場があると、本番集中を体験的に学べます。

- おすすめ頻度:週1〜2回×60分

- 家庭の工夫:1フレーズを30秒練習×3セットのスプリント方式

年齢別の始め方と頻度の目安

未就学児(3〜6歳)

集中の持続時間は短く、5〜10分が限界。そのため、音楽・体操・ダンスなど「体を使いながら楽しむ」習い事が効果的です。遊びの延長で参加できると、自然に集中の芽が育ちます。

小学校低学年(1〜3年生)

15〜20分の集中が可能に。そろばんや将棋など、短時間で達成感が得られる課題に取り組むと集中力の持久性が伸びます。週1〜2回の習い事+家庭での5分練習が理想です。

小学校高学年(4〜6年生)

30分以上の持続ができるようになり、プログラミングや武道のような段階的学習にチャレンジ可能。大会や発表会など外的プレッシャーを経験すると、実践的な集中力が磨かれます。

中学生以降

自己モニタリング能力が伸びる時期。自分で目標を立てて進める習い事(資格勉強やオンライン英会話など)を加えると、自律的集中力が完成します。

家庭でできる集中力トレーニング

① ポモドーロ学習(タイマー活用)

25分集中+5分休憩のサイクルを親子で試す。短時間で区切ることで「集中のリズム」が体得できます。

② マインドフル呼吸

1日3分、呼吸に注意を向ける練習をするだけで、実行制御のネットワークが鍛えられ、切り替え力が上がります。

③ デジタル断食タイム

食事・読書・勉強中はデバイスを別室に。雑音を遮断することで、選択的注意のフィルタリング力が回復します。

④ 小さな成功体験の積み上げ

「プリント1枚」「曲の8小節」「詰め将棋3問」など、小目標の達成を繰り返すことが、集中の持続力を伸ばすカギです。

よくある質問

Q1. 集中力のない子は才能がないの?

いいえ。脳科学的に集中力は後天的に鍛えられるスキルです。環境と経験によって大きく変わります。

Q2. 習い事はいくつ掛け持ちするべき?

多すぎると逆に注意が分散。2〜3種類に絞り、継続できる習慣を優先しましょう。

Q3. 習い事を嫌がる場合は?

無理に続ける必要はありません。大切なのは「集中が楽しい」と感じる体験。ジャンルを変えても効果は得られます。

Q4. 勉強の集中力にも効果はある?

はい。そろばん→計算力、音楽→読解力、武道→我慢力など、習い事で鍛えた集中は学習へ転移することが確認されています。

まとめ:仕組み×継続で“集中体質”に

子どもの集中力は生まれつきの才能ではなく、脳科学的に鍛えられる力です。音楽・武道・将棋・体操・プログラミング・そろばん・ダンスなど、さまざまな習い事はそれぞれ異なる注意機能を刺激し、総合的な集中力を伸ばします。

重要なのは、楽しい・短時間・継続の3点セット。子どもが自発的に取り組める仕組みを整えれば、集中力は確実に育ちます。そしてその効果は勉強やスポーツだけでなく、自己管理力や将来のキャリア形成にもつながっていきます。

まずは体験レッスンや短期講座で子どもの反応を観察し、「夢中になれる習い事」を一緒に見つけてあげましょう。その選択が、子どもの未来の集中力と可能性を大きく広げる第一歩になります。